Article scientifique sur les modes de préservation des greens.

Article scientifique sur les modes de préservation des greens.

Préservation des greens, entre performance et résilience.

Les greens de golf sont au cœur d’un double enjeu : assurer une qualité de jeu optimale pour satisfaire les golfeurs et répondre aux défis environnementaux présents et futurs notamment dans le cadre des prochaines réglementations (Loi Résilience et Climat, 2027). Ces deux objectifs ne sont pas antagonistes et peuvent parfaitement coexister lorsque l’on met en application des fondamentaux agronomiques. Cela repose sur une bonne connaissance du substrat, de sa structure et de son fonctionnement biologique. À l’échelle internationale, les études scientifiques sur la notion de qualité et de santé des sols sur sols sportifs sont encore trop rares (ESTORC, 2025). Notre centre de recherche mène depuis plus de 30 ans un travail de fond avec pour objectif de mieux comprendre et caractériser les mécanismes complexes de ces sols spécifiques.

Cette philosophie d’entretien et de connaissance de son sol, en contexte sportif, est de plus de plus dans les consciences, notamment dans certains pays européens dont la France. Entretenir la pérennité de son green permet de prendre en considération l’interaction existante entre la technicité du support de jeu, la croissance du végétal et les composants du sol.

Sol ou substrat : de quoi parle-t-on sur un green de golf ?

Sur green, le substrat reste un milieu fortement anthropisé, conçu de manière artificielle afin de répondre à des exigences de jeu, de perméabilité, de portance et de résilience face aux stress (piétinement). Historiquement, les greens étaient constitués d’une base terre-sable plus riche en éléments fins (limons et argiles) ; depuis une trentaine d’années, les créations se font très majoritairement voire exclusivement sur base sable permettant d’obtenir des sols moins soumis aux phénomènes de compaction, plus drainants et favorisant la roule de balle. Toutefois, l’objectif d’un sol est de répondre à plusieurs fonctions telles que la fonction de support, de nutrition ou encore de cycle biologique. Sur green, cette notion de sol se retrouve essentiellement sur l’horizon racinaire (environ 10-15 cm). Sur cette profondeur, le rôle et la connaissance des matières organiques sont indispensables pour travailler sur la fertilité globale.

Agronomiquement, un sol “type” est constitué en moyenne de 95 à 99 % de particules minérales (argiles, limons, sables) et de 1 à 5 % de matière organique (MO). La norme française sur les terrains sportifs, non spécifique aux greens, donne un maximum de 3 % de MO dans le substrat (NF P90-113). La norme américaine USGA, spécifique aux greens, fixe des caractéristiques physiques (porosité, infiltration, perméabilité) et minérales (proportions de chaque particule) du substrat sans définir de niveau de MO. Cette absence de prise en compte à l’échelle internationale et notamment sur green, montre l’importance de mieux définir les aspects qualitatifs et de pilotage de cette fraction organique dans ces sols sportifs spécifiques.

Importance de l’interaction minérale et organique sur l’horizon racinaire

L’interaction et la coévolution entre les particules minérales et les MO constituent un véritable réservoir d’éléments nutritifs pour la plante, en équilibre dynamique avec la solution du sol. Elles participent à sa Capacité d’Échange en Cations (C.E.C.). Le concept de Complexe Argilo Humique (C.A.H) a pendant longtemps été mis en avant comme facteur explicatif. En l’absence d’argiles, les matières organiques ne créent pas de “complexe”. Elles se condensent et s’associent aux autres formes minérales. Cette association, appelée parfois C.A.H de façon simplificatrice, est un élément majeur dans les sols, particulièrement dans des sols fortement sollicités comme les gazons sportifs.

Au niveau de la teneur en MO, nos analyses de sols sur green collectées depuis 2007, montrent des taux moyens entre 2 et 3 % (tableau 1). Cette teneur est cohérente avec les attentes à la fois agronomiques et normatives.

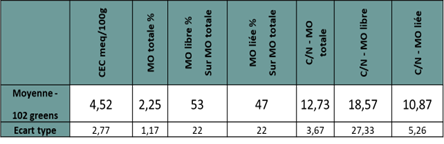

Tableau 1. Moyenne des paramètres mesurés sur un réseau d’analyses de sol de 102 greens à l’échelle française, Source : données centre de Recherche Frayssinet.

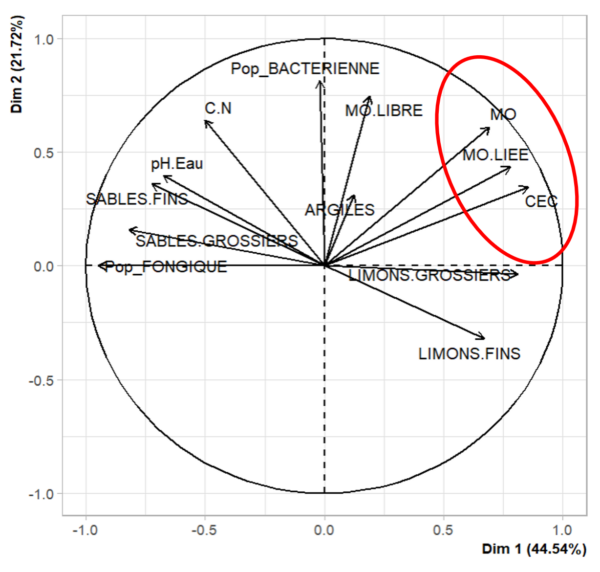

Figure 1. Graphique de l’Analyse à Composantes Principales sur le réseau d’analyses de sol des 102 greens à l’échelle française, Source : données centre de Recherche Frayssinet.

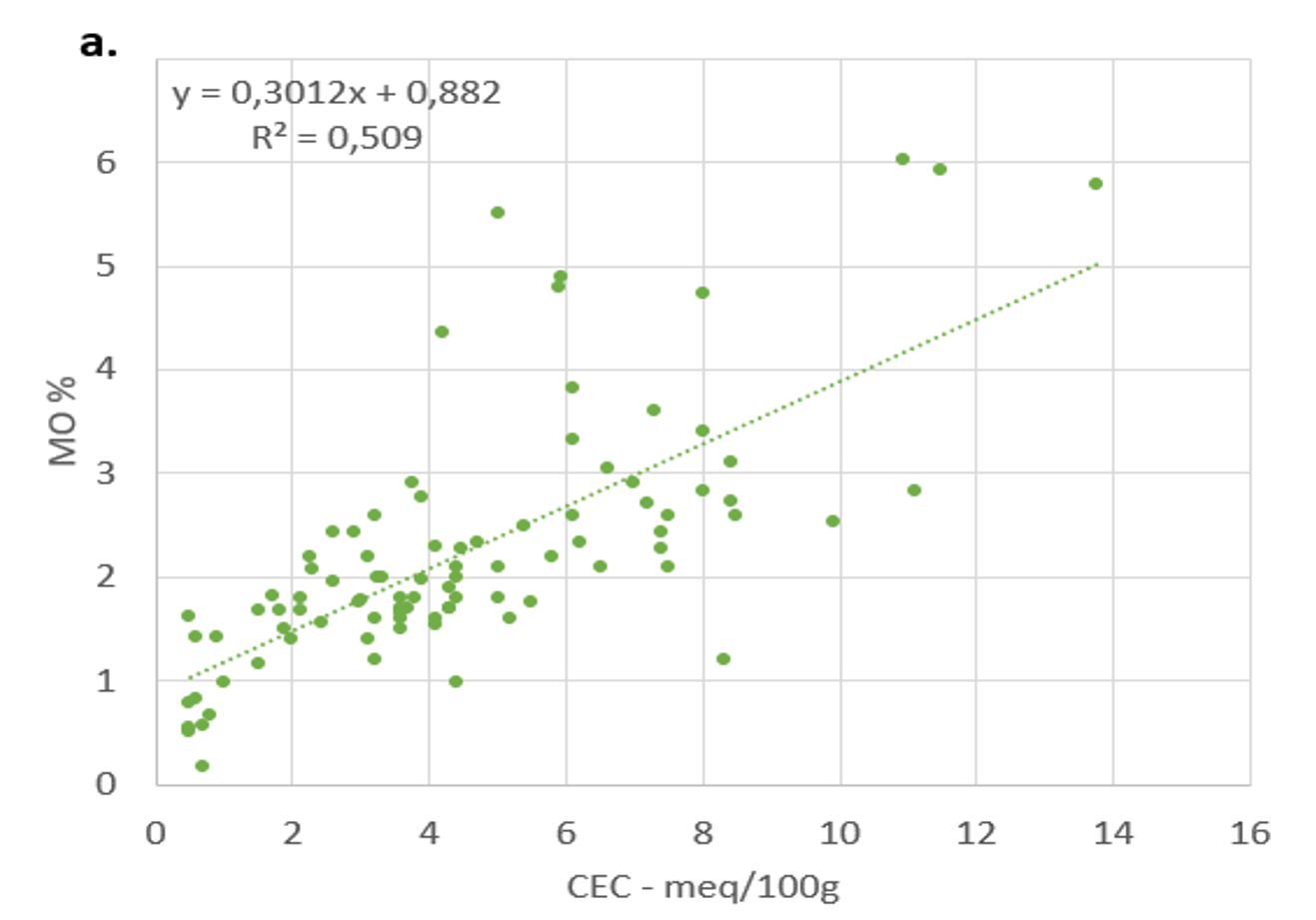

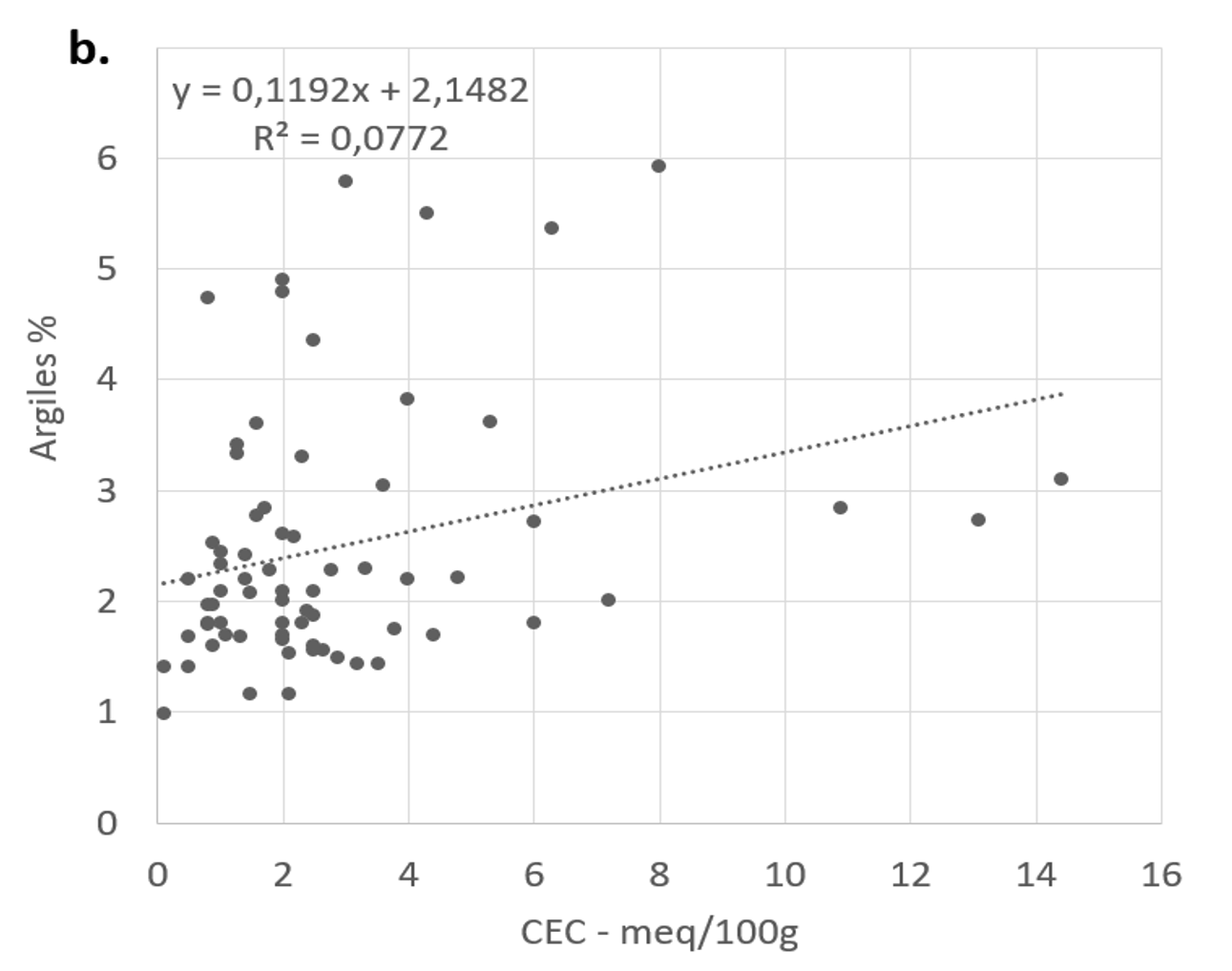

Dans ce jeu de données, nous observons en moyenne des C.E.C sur greens de golf souvent très faibles, avec des valeurs majoritairement en dessous de 8 meq/100g de sol, typiques des supports très sableux, drainants et peu rétenteurs en éléments nutritionnels. La teneur en MO est le facteur le plus corrélé avec la C.E.C des greens (figure 1). Plus les sols sont riches en MO et plus la C.E.C est importante. À noter, que si l’augmentation du taux de MO explique 50 % de l’amélioration de la CEC (r²=0.5), l’augmentation de la teneur en argiles, dans notre jeu de données, ne semble pas avoir d’effet (r²=0.07) (figure 2). Toutefois, cette étude ne prend pas en compte l’analyse des différentes typologies d’argiles pouvant aussi influencer cette relation. Sur sol sableux, cette notion de rétention en cation est cruciale autant pour des enjeux environnementaux (lessivage) que pour des enjeux de pérennité (nutritionnelle et hydrique). La potasse est notamment un cation très lessivable.

Figure 2. Graphiques de la relation entre la teneur en MO (a) et la teneur en argiles (b) avec la CEC sur un réseau d’analyses de sol de 102 greens à l’échelle française. Source : données centre de Recherche Frayssinet.

Un autre aspect de l’interaction matières minérales et matières organiques est l’amélioration de la gestion hydrique.

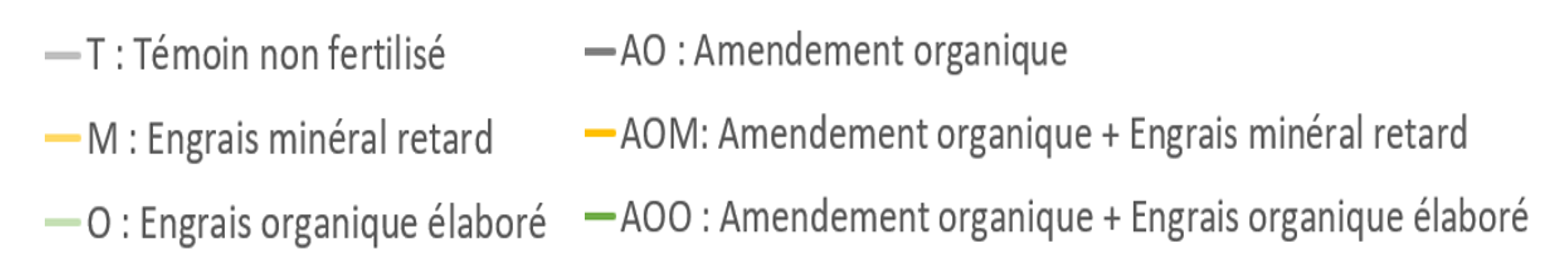

La figure 3, reprend les résultats d’essais réalisés sur substrat sableux, ensemencé de ray-grass anglais. L’objectif est d’évaluer l’effet des amendements organiques sur la limitation du stress hydrique. En moyenne un apport d’amendement organique à une dose équivalent à 10 % du volume a permis de produire +44 % de biomasse foliaire (amélioration de la rétention nutritionnelle et hydrique) et de retarder de 31 % l’apparition de symptômes de stress hydrique.

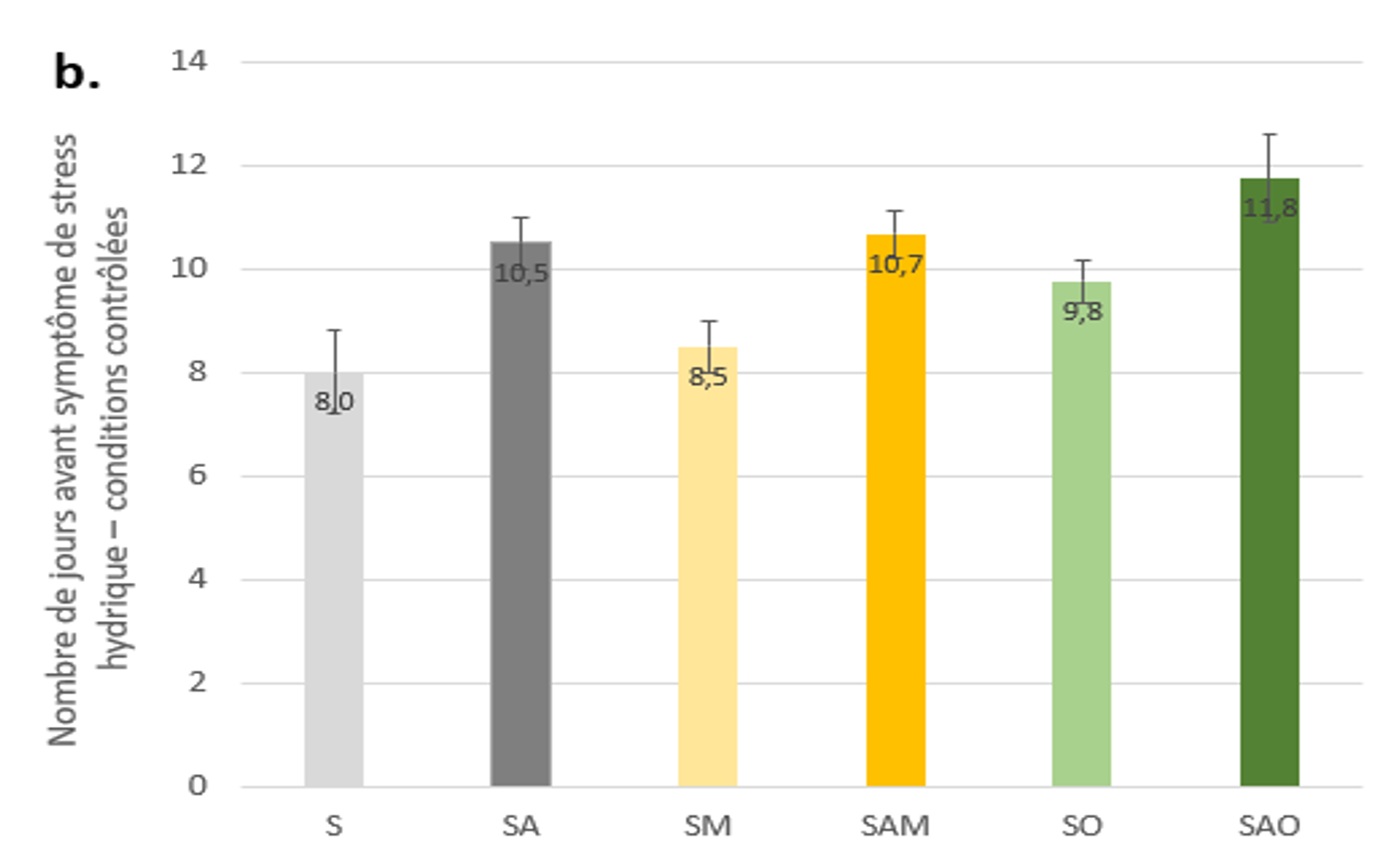

Figure 3. Etude de l’influence d’un apport d’amendement organique à 10 % (a) la production de biomasse et (b) le nombre de jours avant apparition du premier symptôme de stress hydrique, conditions contrôlées (22°C, hygrométrie 90 %, cycle 8h obscurité 16h de lumière, substrat sable, fertilisation 48 UN minérale ou organique, stress hydrique provoqué par l’arrêt d’irrigation, variété Ray Grass anglais). Source : données centre de Recherche Frayssinet.

Rôle et évolution de la matière organique dans les sols sportifs

La nature des MO va influer sur son évolution dans le substrat et donc sur son efficacité. La tourbe, un tourteau végétal ou une poudre de plume ont des dynamiques évolutives, c’est à dire des vitesses de dégradations, variées intervenant ainsi sur différentes fonctions. Des dégradations rapides interviendront davantage sur l’activité microbienne et la libération rapide de nutriments pour la plante (minéralisation). Des vitesses de dégradation plus longues, agiront sur d’autres processus microbiens, notamment fongiques (humification) et sur l’amélioration de la structure du sol. Des indicateurs existent pour faire le choix du produit adapté à son objectif.

L’évolution des teneurs en MO sur les greens de golfs dépend de l’activité microbienne (bactérie, champignons, protistes…). L’activité fluctue en fonction de plusieurs facteurs :

– Les conditions climatiques : la température moyenne et la pluviométrie influencent l’activité microbienne du sol ainsi que le développement et la croissance du végétal. Ces facteurs sont également liés à l’accumulation et à la dégradation de la MO.

– Les paramètres physico-chimique du sol : le profil acidobasique (pH), l’équilibre textural, ou encore les équilibres C et N sont des paramètres qui vont influencer la biomasse microbienne globale et sa diversité fonctionnelle (TERRAT et al, 2018).

– le taux de MO : l’augmentation du taux de MO augmente la biomasse microbienne.

– La fréquence et l’intensité des interventions mécaniques (aération, décompactage, défeutrage, verticut et top dressing).

Ces facteurs peuvent également avoir des relations synergiques ou antagonistes entre eux.

L’approche du bilan humique permet d’estimer les facteurs d’entrées et de sorties dans les sols. Le bilan humique est une méthode simple et basique pour commencer à piloter de façon pragmatique le statut organique du sol. Par exemple, un green de golf avec 2 % de MO et une profondeur racinaire de 10 cm correspond environ à 45t MO/ha. Chaque année, une perte naturelle par minéralisation (activité microbienne ou coefficient de minéralisation K2 = 2 %) peut représenter environ – 900 kg MO/ha/an. En fonction d’un objectif d’augmentation ou de maintien du taux de MO, une stratégie d’apport pourra être mise en place. Ainsi, grâce à des outils accessibles (fertissimo.fr), il est possible de mettre en place des stratégies d’entretien ou d’augmentation du taux de MO.

Les résidus organiques (tontes et débris racinaires) sont des entrées de MO. Leur mauvaise évolution dans le sol peut engendrer la problématique du feutre. En effet, le feutre est une MO avec la particularité d’être très peu fonctionnelle dans le sol. Sa mauvaise évolution est à relier à l’activité microbienne faible, aux conditions climatiques et interventions mécaniques. Le feutre se situe sur l‘horizon racinaire et s’accumule naturellement si les conditions sont peu favorables à l’activité microbienne pour sa dégradation. Dans ce contexte rappelons qu’il est important de considérer cette couche de feutre lors des prélèvements pour les analyses de sol. En effet, des analyses prenant en compte cette couche peuvent accentuer la part de MO dans les sols alors qu’il s’agit d’une MO ne comportant pas d’action de fertilité. Il faut donc bien préciser si la couche de feutre est incluse ou non dans le prélèvement.

Connaissance plus fine avec le fractionnement de la MO

Des analyses avec fractionnement de la MO permettent de mieux comprendre les différents profils de MO et leur comportement dans le sol afin d’ajuster ses interventions mécaniques et de fertilisation.

Le fractionnement granulométrique des MO est une méthode normée (NF X31-516) qui permet de les classer en deux compartiments : la MO libre (entre 50 et 2000 µm) et la MO liée (inférieur à 50 µm). Il a été démontré que cette méthode est reliée à leur dynamique d’évolution et à leurs fonctions différentes dans le sol. La MO libre correspond à de la matière organique jeune dans le sol (0 à 15 ans). Elle est généralement apparentée au premier stade de dégradation des matières exogènes (C/N entre 12 et 20). Elle est plutôt corrélée à un rôle d’activation biologique et nutritionnel. La MO liée, est une matière organique âgée (au-delà de 50 ans) et stable dans le sol (C/N entre 8 et 10) avec un rôle de liant entre les particules fines d’argiles (CELESTALAB, 2015 et AUREA 2010).

Sur un green de golf, on considère en moyenne un équilibre de 50 % de MO libre et 50 % de MO liée sur la teneur globale. Le tableau 1 reprend la moyenne observée sur le réseau de 102 greens analysés par le centre de Recherche Frayssinet.

La MO libre est souvent corrélée aux apports organiques récents ainsi qu’à l’accumulation de résidus organiques grossiers comme le feutre. La connaissance de la taille et de la qualité (rapport C/N) offre la possibilité de diagnostiquer certaines problématiques comme l’accumulation de feutre ou des ralentissements de dégradation microbienne. La MO liée est souvent corrélée à l’historique des apports organiques réalisés sur le green qui ont eu le temps de se dégrader et d’évoluer dans le temps.

Rôle et analyse du vivant dans les sols : trop peu connu sur les terrains sportifs

La biomasse microbienne est un bon indicateur pouvant être utilisé pour caractériser la dynamique de minéralisation de la MO (HOUOT et CHAUSSOD, 1995). Cet indicateur très sensible aux différentes perturbations des milieux permet d’évaluer l’effet de certaines interventions comme la fertilisation, les aérations, la décompaction ou encore l’effet de certains facteurs environnementaux comme les stress hydriques ou thermiques.

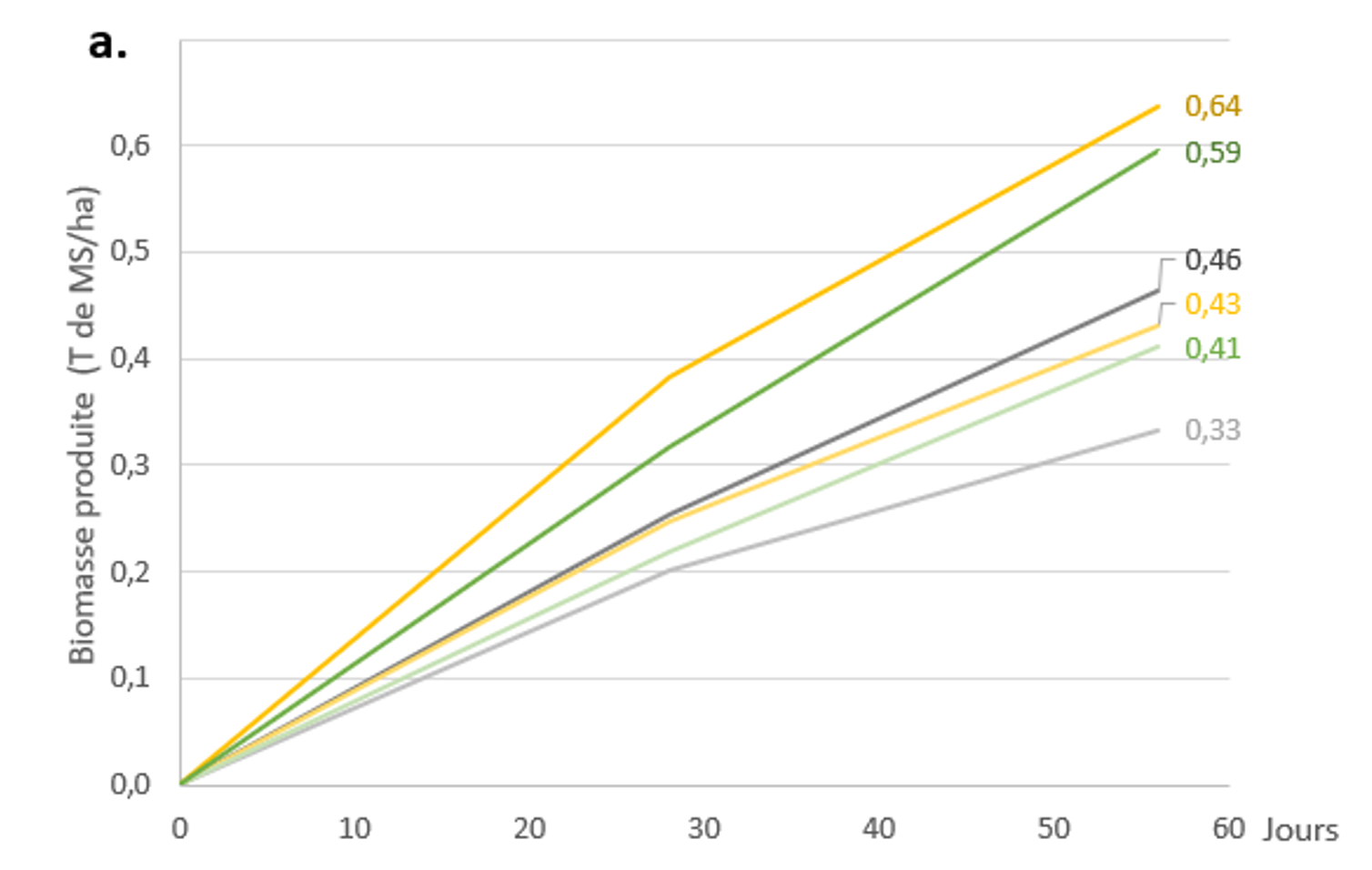

Aujourd’hui, encore peu d’études sont réalisées sur les sols sportifs. Si on applique nos connaissances générales des sols agricoles, la biomasse microbienne peut représenter un milliard de microorganismes/g de sol (CHAUSSOD, 1996). Trois grandes familles composent cette biomasse : les bactéries, les champignons et les protistes. La figure 4, reprend la répartition moyenne de ces trois populations selon les études bibliographiques réalisées sur des sols agricoles et sur le réseau de golfs suivi par le centre de recherche Frayssinet.

Nous observons une répartition plus importante notamment pour les populations fongiques. Ceci peut être mis en relation avec les paramètres intrinsèques aux greens qui favoriseraient le développement des populations fongiques (DJEMIEL et al, 2023) : une forte teneur en éléments grossiers (sables) et des MO avec des C/N élevés (figure 1).

Figure 4. Répartitions des populations microbiennes sur la biomasse microbienne totale. Selon les références bibliographiques sur sol agricole et selon le réseau de suivi Frayssinet sur greens de golf.

Les rôles de chacune de ces populations (ROGER et GARCIA 2001) :

– Les bactéries : représentent une très grande diversité d’organismes vivants. Elles jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’N avec notamment la minéralisation des MO.

– Les champignons : participent à la décomposition de la MO et notamment dans la minéralisation du C, s’attaquant ainsi préférentiellement aux débris végétaux âgés avec des rapports C/N élevés. Ils participent à la qualité structurelle du sol avec l’entretien de la MO liée.

– Les protistes : sont des organismes unicellulaires avec une très grande diversité. Une grande partie sont des prédateurs pour les bactéries et permettent de jouer un rôle dans la dynamique de renouvellement des populations.

Des analyses permettent de distinguer et quantifier ces populations microbiennes afin de mieux comprendre le fonctionnement des sols. On ajoute aussi des analyses d’activité des populations permettant d’informer sur la viabilité de la biomasse microbienne dans son milieu et ainsi préconiser des interventions adaptées. Cette connaissance beaucoup plus fine sur le vivant du sol permet de mieux cibler le choix de ces apports organiques.

Conclusion

Comprendre et gérer le statut organique d’un sol sportif est donc un levier technique important. Le choix des fertilisants organiques, selon des critères de composition et de qualité, est un enjeu majeur pour la préservation des greens. Dans un contexte réglementaire axé sur l’approche agronomique, un certain nombre de produits d’aubaine peut apparaître. S’il est possible de réaliser des performances avec des apports organiques, il est aussi possible d’avoir des échecs sans une bonne sélection de produits et de fabricants.

Justine MALATERRE – Ingénieure agronome, Frayssinet

Olivier DEMARLE – Direction innovation et qualité – Ingénieur agronome, Frayssinet

Article publié sur GREEN MAGAZINE – Préservation des greens de golf – 06 2025