1. Analyse physique |

||

| 1 | Texture | La texture du sol désigne la répartition des particules minérales qui le composent (argiles, limons et sables). Cette répartition influence des caractéristiques essentielles du sol, telles que sa capacité de drainage, son aération, sa rétention en eau, et sa fertilité. Le triangle des textures vous permet de définir rapidement à quelle classe votre sol appartient. |

| 1 | RFU | La RFU (Réserve facilement utilisable) correspond à la part de la RU (Réserve Utile en eau des sols) qu’une espèce peut extraire sans réduire sa transpiration, ni subir de stress hydrique ou limiter sa croissance. Elle représente en général de 40 à 80 % de la RU selon la profondeur du sol et les espèces cultivées. (Arvalis, 2020) La RFU est calculée comme suit :

RFU = RU x 2/3 où RU = (Capacité au champ – Point de flétrissement) x Profondeur. |

| 1 | Indice de battance (IB) | Caractéristique d’un sol tendant à se désagréger et à former une croûte en surface sous l’action de la pluie. Cet indice est calculé à partir de la granulométrie, de la matière organique et des carbonates totaux. (Eau France) Il est calculé de la façon suivante : IB= ((1,5 x % limons fins + 0,75 x % limons grossiers) / (%Argiles + 10 x % matière organique)) – C (Gis Sol, 2019) |

2. Analyse chimique |

||

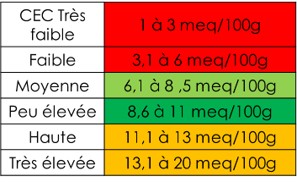

| 2.a | CEC | La capacité d’échange cationique est la quantité maximale de cations de toutes sortes qu’un poids déterminé de sol est capable de retenir. Elle s’exprime en milliéquivalents pour 100 g de terre. (Gis Sol, 2019). La valeur de la CEC est proportionnelle à la teneur en argiles et en matière organique du sol.

|

| 2.b | Calcaire total | Le calcaire total comprend tous les minéraux composés de carbonate de calcium plus ou moins durs. C’est le seul élément du sol défini chimiquement, il comprend des particules de tailles et formes diverses. Son rôle est d’abord de nature chimique, c’est un élément basique qui prévient l’acidification. (Gis Sol, 2019) |

| 2.b | Calcaire actif | Le calcaire actif correspond à la part de calcaire à l’état soluble (bicarbonate de calcium) capable de saturer le complexe adsorbant. Ce calcaire est responsable de la rétrogradation des éléments nutritifs (fer, phosphate…). |

| 2.c | pH | L’acidité ou l’alcalinité d’un sol est la mesure du potentiel hydrogène (pH). Il joue un rôle crucial dans la disponibilité des nutriments et l’activité biologique du sol. |

| 2.c | pH eau | Le pH eau du sol (acidité active) correspond au pH d’une suspension de terre dans l’eau. Il est le plus représentatif de l’état autour des racines à un instant t dans le sol. |

| 2.c | Potentiel d’acidification | Le potentiel d’acidification correspond à la différence entre le pH eau et le pH KCl. Il renseigne sur la valeur d’acidité potentielle que le sol peut atteindre sans interventions de chaulage. |

| 2.d | Rapport K/Mg | La potasse et la magnésie utilisent des canaux d’assimilation similaires au niveau des racines. Cela peut entraîner un antagonisme de prélèvement. Le rapport K/Mg permet d’apprécier si l’équilibre du sol n’entraîne pas de blocage pour la plante. |

3. Statut organique du sol |

||

| 3.a | C/N du sol | Rapport carbone sur azote. Ce ratio caractérise un état qualitatif de la matière organique du sol. Le C/N d’un sol est équilibré quand il se situe entre 8 et 12. |

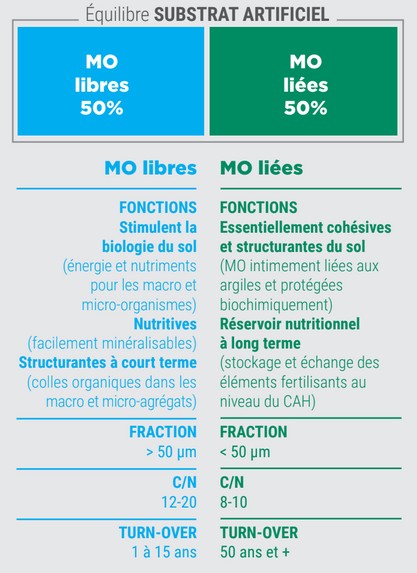

| 3.b | Fractionnement des MO (FMO) | Le fractionnement granulométrique des matières organiques est une méthode qui permet de classer les matières organiques sols en différent compartiment. On qualifie deux compartiment principaux la MO Libre (entre 50 et 2000 µm) et la MO Liée (inférieur à 50 µm), Il a été démontré que cette approche est relier à la dynamique des matières organiques dans le sol et à des fonctions différentes. La jauge vous permet d’appréhender une accumulation de l’une ou l’autre matière.

|

| 3.b | MO Libre | La MO Libre (entre 50 et 2000 µm) correspond à de la matière organique jeune dans le sol (0 à 15 ans). Elle est généralement apparentée au premier stade de dégradation des matières exogènes. Elle a donc un profil proche des amendements organiques (C/N entre 12 et 20). Elle est plutôt corrélée à un rôle d’activation biologique et nutritionnel. |

| 3.b | MO Liée | La MO Liée, de taille inférieure à 50 µm, est une matière organique stable dans le sol (C/N entre 8 et 10) avec un rôle de liant entre les particules fines d’argiles. |

| 3.b | C/N Mo Libre et Mo Liée | Une fois la matière organique du sol fragmentée, on peut calculer les C/N respectifs des deux fractions. Un C/N attendu pour de la MO Libre est compris entre 12 et 20 (matière jeune riche en carbone donc peu évoluée). Pour la MO liée, l’optimum est entre 8 et 10, matière plus stable, plus condensée. |

| 3.c | K2 ou Coefficient de minéralisation | Le coefficient de minéralisation permet de calculer la proportion d’humus qui est transformée chaque année sous l’effet de la minéralisation de la matière organique (en moyenne 2 % à 3 % par an en climat tempéré et en plein champ). Notre outil utilise la méthode Girard donnant le calcul suivant : 0.03 x (1 + 0.2 x (température moyenne anuelle – 10)) x (1 / (1 + 0.005 x taux argile x 1000)) x (1 / (1 + 0.0015 x taux calcaire). |

4. Analyse 3-biom |

||

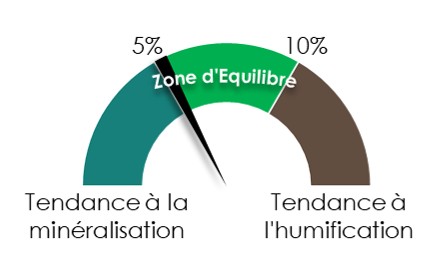

| 4.a | Ratio Champignons / Bactéries | Le ratio Champignons / Bactéries peut être interprété comme un indicateur de l’orientation fonctionnelle du sol. Il permet d’appréhender la dynamique d’évolution des matières organiques en fonction de la prédominance d’un des deux grands types de microorganismes. On peut décrire deux tendances principales : – un ratio bas, profil de sol vers les bactéries, montre une tendance à la minéralisation. – un ratio élevé, orienté champignon, indiquerait une évolution longue de la minéralisation qui aboutirait à une meilleure stabilisation de la matière organique (type MO liée), process d’humification. – un rapport à l’équilibre est situé entre 5 et 10%.  |

| 4.a | Bactéries | Les bactéries jouent un rôle clé dans la minéralisation, transformant les composés organiques en formes minérales utilisables par les plantes. En régulant ces processus, les bactéries contribuent à la fertilité et à la santé globale du sol. (Roose Alban, 1999). |

| 4.a | Champignons | Les champignons jouent un rôle essentiel en décomposant la matière organique complexe, comme la lignine, ce qui libère des nutriments essentiels pour les plantes. Ils contribuent à la formation de l’humus, améliorant ainsi la structure du sol et sa capacité à retenir l’eau. (Roger PA, Garcia J-L, 2001). |

| 4.a | Protistes | Les protistes sont des organismes unicellulaires, comme les amibes et les flagellés qui régulent les populations bactériennes en les consommant. Se faisant ils libèrent des nutriments dans la solution du sol. Ils jouent un rôle dans la dynamique des communautés microbiennes et la santé du sol. (Roger PA, Garcia J-L, 2001). |

| 4.b | Activité biologique | La fraction active du sol correspond à la somme des microorganismes vivants ou latents. La fraction « Vivante » est fonctionnelle au moment du prélèvement. La fraction « Latente » est une fraction vivante mais non fonctionnelle sur le plan biologique, cette fraction peut basculer dans les compartiments « Vivant » ou « Mort » en fonctions des conditions du milieu. la fraction active donne le potentiel « vivant » du sol. |